News

Sprachpreis für Publizistik

Deutscher Sprachpreis 2026 geht an Harald Martenstein

Der Deutsche Sprachpreis 2026 würdigt Harald Martenstein für seinen präzisen, eigenständigen und öffentlich wirksamen Umgang mit der deutschen Sprache. Die Henning Kaufmann Stiftung zeichnet damit einen der profiliertesten Kolumnisten des Landes aus.

Sam Altman holt sich KI-Genie

"Bock, mit getriebenen Leuten zu arbeiten": Wie Peter Steinberger bei OpenAI landete

Er ist der Mann der Stunde in der KI-Welt: Peter Steinberger, der Erfinder von OpenClaw, heuert bei OpenAI an. In einem Interview im österreichischen Fernsehen spricht der Entwickler über den Werdegang seines Agenten, seinen spielerischen Drang zur Weiterentwicklung dieser und über astronomische Gehaltsangebote. Dabei ginge es ihm nicht (nur) um Geld, erklärt der Multimillionär. Das höchste Angebot war nicht das von Sam Altman.

Global Artist of the Year 2025

Taylor Swift ist zum sechsten Mal die erfolgreichste Künstlerin der Welt

Taylor Swift führt 2025 erneut die weltweite Künstlerwertung der IFPI an. Der internationale Musikbranchenverband bestätigt sie zum sechsten Mal als erfolgreichste Musikerin des Jahres. Grundlage sind globale Streamingzahlen, Downloads und physische Verkäufe.

A‑Men to That

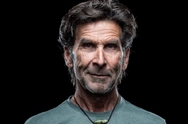

Marcus Schenkenberg stellt Midlife-Mockumentary in Berlin vor

Drei Models kehren zurück ins Rampenlicht – doch diesmal nicht auf Laufstegen, sondern auf der Leinwand: In Berlin präsentierte 90er-Ikone Marcus Schenkenberg mit seinen Kollegen Rafael Edholm und Knut Berggren die Deutschland-Premiere von "A-Men to That". Darin gründet das alternde Trio aus Frust über abnehmende Buchungen eine eigene Band und lotet die Herausforderungen des Älterwerdens im (vermeintlichen) Glanz der Mode- und Popwelt aus.

ProSiebenSat.1 sichert Übertragungsrechte

Die Darts-Weltmeisterschaft verlässt Sport1

Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg war die PDC World Darts Championship fester Bestandteil des Programms von Sport1. Doch bald endet eine der langlebigeren Sport-TV-Partnerschaften im deutschen Fernsehen: Mit dem Wechsel der Übertragungsrechte an ProSiebenSat.1 verlässt die Dart-Weltmeisterschaft ihre angestammte TV-Heimat. Die Sendergruppe freut sich über ein weiteres "Sport-Highlight mit Kult-Faktor".

Hannelore Labitzke

"Deutschlands älteste Kassiererin" seit 45 Jahren im Budni

Mit 65 Jahren hätte Hannelore Labitzke zur Jahrtausendwende in die verdiente Rente gehen können. Die wenigsten Kunden der Budni-Filiale im Hamburger Alstertal-Einkaufszentrum dürften damals geahnt haben, wie lange sie die engagierte Kassiererin noch wiedersehen würden: Am Donnerstag hat sie ihr 45-jähriges Dienstjubiläum beim Drogeriemarkt gefeiert.

BFFS Backstage Reception 2026

Bundesverband Schauspiel feiert im Volkswagen-Forum

Das Berlinale-Highlight am Mittwochabend war für zahlreiche Darsteller der deutschen Unterhaltungslandschaft die diesjährige BFFS Backstage Reception: Im DRIVE. Volkswagen Group Forum hat der Bundesverband Schauspiel abermals zu seinem zwanglosen Netzwerk-Event geladen und sowohl verdiente TV-Größen als auch aufstrebende Akteure begrüßt.

Radikaler Sparkurs in Hamburg

Otto Group im Radikalumbau: Millionen-Einsparungen und hunderte Entlassungen forcieren Rendite-Kurs

Kahlschlag beim Hamburger Versandriesen: Die Otto Group streicht mehrere Hundert Stellen, um Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich zu realisieren. Nach dem Ausbau des Kundenservice erreicht die Entlassungswelle nun Marketing, Technik und Verwaltung. Hinter dem harten Sparkurs steht ein strategischer Paradigmenwechsel – weg vom klassischen Versandhandel, hin zur hocheffizienten Plattform-Ökonomie. Erfahren Sie alles über den Generationswechsel an der Spitze und die neue Rendite-Fokussierung des Traditionskonzerns.

Shark Attack Report 2025

Wo es 2025 die meisten Haiangriffe gab – und was Reisende jetzt wissen sollten

65 unprovozierte Haiangriffe, insgesamt 105 registrierte Vorfälle und neun tödliche Attacken ohne Provokation: Der Shark Attack Report 2025 zeigt, wo sich die meisten Zwischenfälle ereigneten – und welche Regionen für Reisende besonders relevant sind.

Experte mit über 30 Jahren Branchenerfahrung

Personalie: Heinz Ennen

Firma: Kardex Mlog

Position: Head of New Business

Brandanschlag in Berlin

Bis zu einer Million: Belohnung nur noch wenige Tage

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin im frühen Januar werden Ergebnisse von den zuständigen Ermittlern erwartet. Für Hinweise zum Brandanschlag auf ein Starkstromkabel hat das BKA eine Belohnung von bis zu einer Million Euro ausgesetzt – allerdings nur noch für wenige Tage. Trotz eines Bekennerschreibens aus dem linksextremistischen Spektrum gibt es bislang keine Festnahmen.

"Emily in Paris"-Star

Zalando holt Lily Collins als globale Markenbotschafterin

Zalando setzt künftig auf internationale Strahlkraft: Lily Collins, bekannt als Hauptdarstellerin der Netflix-Serie "Emily in Paris", wird erste globale Markenbotschafterin des Berliner Modehändlers. Die Golden-Globe-nominierte Schauspielerin ist 2026 das Gesicht von zwei großen Kampagnen, kuratiert eigene Style Edits und begleitet ausgewählte Events. Den Auftakt bildet die Frühjahr Sommer Kampagne.