News

Die Unternehmerin im Interview

Sarna Röser: "Der Mittelstand muss mit an den Tisch"

Unternehmerin, Mittelstandsvertreterin und Aufsichtsrätin: Sarna Röser ist Nachfolgerin der Karl Röser & Sohn GmbH, eines familiengeführten Industrieunternehmens aus Baden-Württemberg. Sie trägt Verantwortung, bringt ihre Erfahrung ein und engagiert sich seit Jahren öffentlich für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland. Im Interview mit LEADERSNET spricht sie über Standortfragen, die Rolle des deutschen Mittelstands im globalen Wettbewerb – und darüber, warum sie eigene Unternehmerdelegationsreisen ins Ausland organisiert.

KI-Roadmap

Microsoft-Report 2026: Diese 7 KI-Entwicklungen prägen Unternehmen

"Kann KI das?" - diese Frage wird 2026 nicht mehr so oft diskutiert werden. Dafür vielmehr folgende: "Wie baut man KI so ein, dass sie wirkt – ohne dass Sicherheit, Qualität und Verantwortung reißen?". Microsoft zeichnet in einem Ausblick ein Jahr, in dem KI-Agenten Aufgaben übernehmen, Sicherheitsregeln nachgezogen werden müssen und Effizienz in Rechenzentren plötzlich wichtiger wird als Modellgröße. Im Zuge dessen formuliert der Software-Riese diese sieben Trends.

Palfinger-CEO im Interview

Andreas Klauser: "Wir brauchen eine Politik, die Industrie als Partner versteht"

Die österreichische Palfinger AG steuert allmählich auf ihren 100. Geburtstag zu: Das 1932 gegründete Maschinenbauunternehmen ist längst börsennotiert und gilt als weltweit führender Anbieter für Kran- und Hebetechnik. Im LEADERSNET-Interview verrät CEO Andreas Klauser, wie der Konzern technischem Wandel oder wachsender Unsicherheit standhält und warum eine starke Industriepolitik für ganz Europa von zählbarem Vorteil ist.

Deutsche Ausgabe in Berlin gefeiert

The Hollywood Reporter: Launch-Event am Kudamm

Wer seiner ersten Ausgabe gleich zwei Cover spendiert, darf sie auch doppelt feiern – und so haben sich namhafte deutschsprachige Schauspieler nach dem Soft Launch im Oktober einmal mehr in Berlin versammelt, um auf das Debüt von The Hollywood Reporter in der Bundesrepublik anzustoßen.

Luxusuhren-Trends zu Weihnachten

Chrono24: Die meistverkauften Uhren 2025

Welche Uhren wurden 2025 am häufigsten gehandelt? In der Woche vor Weihnachten zeigt ein frischer Ranking-Report des Luxusuhren-Marktplatzes Chrono24, welche Modelle bei Käufer:innen weltweit besonders begehrt waren – darunter etablierte Ikonen, aufstrebende Neo-Klassiker und ein klarer Favorit aus dem Hause Rolex.

Visual Tour

Gstaad-Luxus extrem: So soll das teuerste Chalet der Welt innen aussehen

Der Schweizer Nobelskiort Gstaad bekommt eine neue Adresse für Menschen, denen "exklusiv" nicht mehr reicht. Im Berner Örtchen soll bis 2028 ein Chalet-Komplex entstehen, der in einer eigenen Preisklasse spielt – inklusive einer Miete, die selbst in dieser Gegend auffällt: umgerechnet 15 Millionen Euro im Jahr bzw. 1,2 Millionen Euro im Monat. Die Visualisierungen des Projekts beeindrucken.

Academy vergibt weltweite Streamingrechte

Oscars ab 2029 nur noch auf YouTube verfügbar

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verlagert ihre prestigeträchtigste Auszeichnung ins Digitale: Ab 2029 wird die Oscar-Verleihung exklusiv auf YouTube übertragen – weltweit, kostenlos und ohne klassische TV-Ausstrahlung. Der neue Deal mit der Google-Tochter läutet einen Paradigmenwechsel in der globalen Verbreitung von Filmkultur ein.

Musiklegende berührt ein Publikum

Xavier Naidoo feiert frenetisches Comeback in Köln

Sechs Jahre war er verschwunden, nun steht Xavier Naidoo wieder im Scheinwerferlicht – und bringt mit seiner Stimme das zum Schwingen, was Worte allein nicht erreichen: das Herz seines Publikums. In der Kölner Lanxess-Arena feiern 16.000 Fans ein Comeback, das weniger laut als vielmehr tief bewegt – musikalisch, menschlich, meisterhaft.

Benefizevent in München

BMW: Adliges Publikum zum Adventskonzert

Im Jahre 1996 hat der traditionsreiche Autobauer BMW erstmals zum eigenen Adventskonzert geladen, das seitdem jährlich stattfindet und in erster Linie der Spendensammlung zugunsten wohltätiger Initiativen dient. Beim 30. Jubiläum am Dienstagabend durften sich gleich zwei davon über eine insgesamt sechsstellige Summe freuen – eine davon mit königlicher Gründerin.

Neobroker erzielt Milliardenbewertung

Trade Republic ist jetzt Deutschlands wertvollstes Start-up

Zehn Millionen Kund:innen, neue Produkte, Vollbanklizenz – Trade Republic positioniert sich zunehmend als digitale Universalbank. Eine Umschichtung von Anteilen hat dem Berliner Unternehmen nun den höchsten Start-up-Wert in Deutschland beschert. Der Markt beobachtet diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen.

Zukunftsvision von Elon Musk

Wird Geld durch KI bald überflüssig?

Elon Musk entwirft ein radikales Zukunftsszenario: In einer Welt, die von Künstlicher Intelligenz und Robotik dominiert wird, könnte Geld als Mittel zur Ressourcenverteilung ausgedient haben. Was zunächst nach Science-Fiction klingt, gewinnt durch aktuelle Entwicklungen an Brisanz.

Beratungsunternehmen

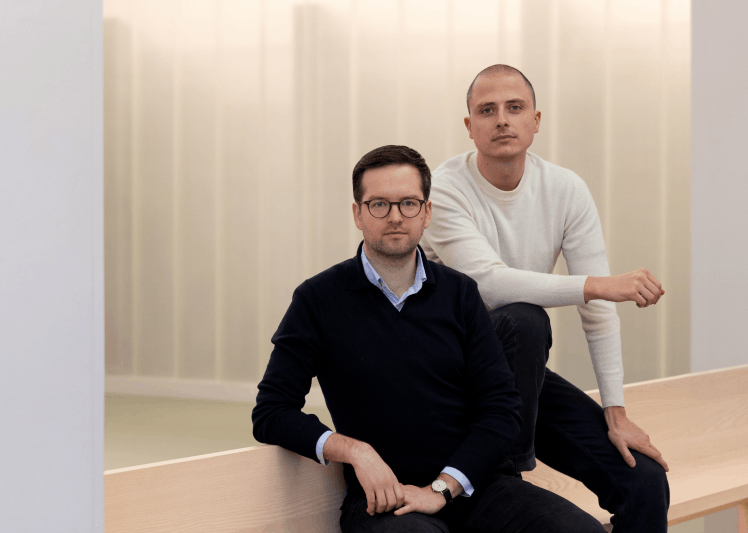

HiSolutions: Gründer leiten Führungswechsel ein

Seit mittlerweile 33 Jahren ist die Beratungsfirma HiSolutions aktiv, wobei der eigene Schwerpunkt auf Cybersecurity und digitaler Transformation liegt. Ins kommende Jahr startet sie unter neuer Führung: Das Gründertrio hat angekündigt, in den Aufsichtsrat zu wechseln und den Vorstand mit den bisherigen Direktoren der Business Fields neu zu besetzen.